第5章 モビリティサービスの展開

全車コネクティッド化の衝撃

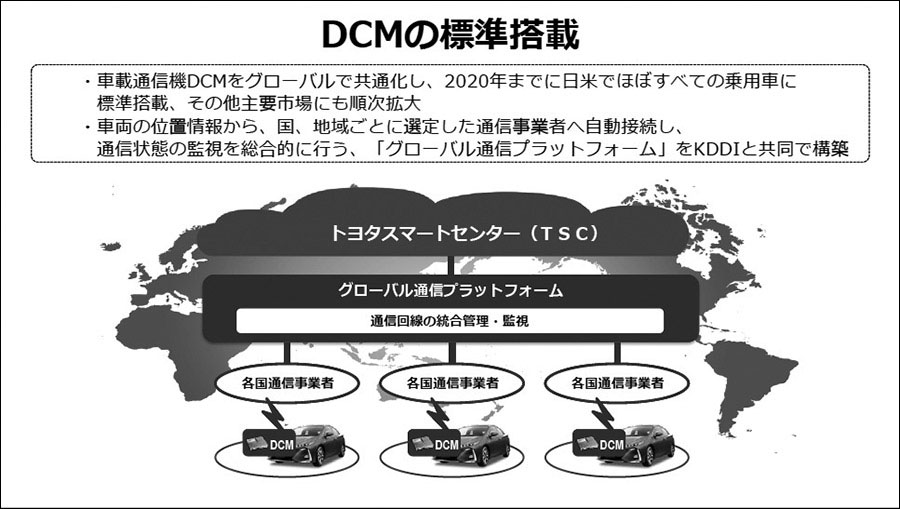

前項の「THE CONNECTED DAY」で、豊田は、「トヨタを『自動車をつくる会社』から『モビリティカンパニー』へとモデルチェンジする」と宣言した。それは、トヨタコネクティッド(当時のトヨタメディアサービス)にとっては、モビリティ・サービス・プラットフォーマーとしての新たな時代を迎えることを意味していた。ただし、その布石は2016年11月1日に記者発表された「トヨタのコネクティッド戦略」で打たれていたといえる。記者発表に登壇した友山は、その戦略を「三本の矢」の順に沿って紹介していった。まず、第一の矢は、「すべてのクルマをコネクティッド化し、つながるプラットフォームを構築する」ことである。

第一の矢、DCM標準装着への道のり

第2章で紹介した通り、2002年、G-BOOKは初めてWiLL CYPHAに車載通信機DCMとセットで全車標準搭載されてデビューした。それは一見、華々しく目に映るが実際は違った。翌年から始まったG-BOOKの全車展開では、G-BOOKもDCMも標準搭載ではなく、メーカーオプションでの展開となったのだ。つまりお客様が欲しいといってくれなければお客様にお届けすることが出来なくなっていたのだ。

その理由は明確であった。まだまだG-BOOKをはじめとするテレマティクスサービスは、世間的にも市民権を得ておらず、その性能や必要性に、トヨタ社内の多くの人々が懐疑的だったのだ。トヨタでG-BOOK国内展開の指揮を執っていた松岡秀治は当時をこう振り返る。「あの頃は正直、大変でした。いまでこそ当たり前のコネクティッドサービスですが、当時は海のものとも山のものともわからない代物を、販売する全車種に標準搭載して欲しいと、社内の技術部門や営業部門のさまざまな部署に説明して回りました。残念ながらどの部署もどちらかというとネガティブな反応の方が多かったと思います」。

そんな強いアウェイ感の中、松岡たちを「これはトヨタの未来に絶対に必要なモノだ!」と叱咤激励し続けたのは友山だった。「あの時の友山さんの叱咤激励がなければ、いまの僕はおろか、コネクティッドサービスは広まっていなかったと思います」。

それから松岡たちは、G-BOOKとDCMの有用性を実証するために、2004年4月、セルシオ、クラウン、ランドクルーザーの最上位グレードへのDCM無料装着をキャンペーンとして世に送り出した。精彩画質のG-BOOK対応ナビをメーカーオプションで選択すると自動的にDCMがセットで装着されたのだ。また、サービスとして高級車に乗るお客様に寄り添うサービスとして、デジタルメディアサービスと一緒に、「プレミアムコール」の提供を開始した。しかしこのDCM無料装着キャンペーンは限られたグレードのさらにごく一部のクルマが対象だったため、ほとんど契約者がいなかった。その後もお客様に価値ある新たなサービス企画を推進し、緊急通報サービス「ヘルプネット」などを世に送り出した。しかし、いかせん、DCMがついていないと、これらの機能の本当の良さを実感してもらうには十分ではなかった。

その停滞感を大きく払拭する出来事が起こる。北米で成功を収めている高級車ブランド「レクサス(LEXUS)」が2005年に国内上陸することになったのだ。松岡たちは、そのチャンスを逃がさなかった。レクサスはブランドコンセプトの中に「おもてなし」というキーワードを盛り込んでいたのだが、すでにクラウンなど高級車に実装している「プレミアムコール」が、必ずやレクサスのブランド価値向上に貢献できると考えたのである。ここに伊藤誠や片岡直美などのデジタルメディアサービスのメンバーも合流し、国内のレクサス担当部長にぶつけた。彼らはこの提案に興味を示し、最終的にはレクサスブランド全車種へDCMとG-BOOKサービスを標準搭載することが決定、レクサス専用のプレミアムサービス「LEXUS G-Link」が誕生したのである。

このことは松岡たちにとってかなりの追い風になった。

JDパワーが毎年発表している「日本ナビゲーションシステム顧客満足度調査」ではDCM標準装着のレクサスは他のラグジュアリーブランドに比べて、ダントツで顧客満足度が高かった。トヨタも量産車のブランド・セグメントでは、常に1位だったが、顧客満足度のポイントではレクサスに大きく離されていた。また、セーフティ&セキュリティのサービスはもちろん、オペレーターとのDCMによる通話などが利用でき、その良さを実感してもらえる。G-BOOKやT-Connectの歴代企画担当にとって「DCM標準装着」は悲願であった。

DCMの価値はレクサスでの成功により誰もが認める形となる。しかしトヨタブランドではどうしても車両価格の課題がクリアできなかったのだ。何とかしてDCM標準搭載のメリットを、トヨタユーザーに届けたい。2007年のG-BOOK mXとサービスを進化させ、ビッグデータ交通情報サービスなど新たな価値を生みだし、G-BOOKの利用価値向上に努めた。車両価格の課題をクリアする取り組みは、その後も長きに渡り続くのであった。

未来のトヨタに向けて、全車DCM搭載を決定

その後も「DCM装着率が上がれば、G-BOOKの魅力が向上し、利用者も増える」「いやいや、G-BOOKの利用価値向上が先でしょ。そうすれば自ずとDCM装着率も上がる」という鶏が先か、卵が先かという議論が延々と社内で繰り広げられてきた。そんな中、2015年に転機が訪れる。松岡は「会社の経営レベルで議論すべき内容を戦略副社長会に上程し、承認を得たら実行せよ」という課題を会社から与えられていた。そこで長年、温めていた「トヨタ全車にDCMを標準装着する」というプランを提出した。松岡にとっては大きな挑戦。長年のじくじたる思いの丈を戦略企画書に盛り込み、勝負に挑んだのだ。このプランは相当な経営へのインパクトを含んでいた。その投資を成り立たせるための費用回収案のため、松岡は社内外の関係各所に足を運び、何度もオフィスで朝日を浴びることもあった。

その企画案を強烈にバックアップしたのが、当時の電子技術部門のトップだった、山本圭司だ。山本は以前からG-BOOKやDCMの開発に深く関わっており、友山とも深い関係にあった。松岡は友山の指示の下、山本を訪ねDCM全車搭載の企画案を説明した。その内容は、事業側の作成したプランだったため技術的な根拠はあまりないまま、如何に早く、安くやるか?といったチャレンジングなもので、品質やプロセスを重視する技術部側としては、到底受け入れがたい内容だったはずである。しかし、山本は真正面からその企画案に向き合い、松岡たちと一緒になり、現実的でかつ綿密な実行プランに落としていったのである。「最初にお会いした時、山本さんはとても怖い人だろうと思っていた(笑)。同じように僕のことも無茶をいうやつだ、と思っていたでしょうね。でもDCM全車搭載は必ずトヨタの未来を変える!と信じて頂いて、本当にありがたかったです」。松岡は当時のことをそう振り返っている。

このように、友山や山本の強烈な後押しもあって、2015年4月、松岡の企画案は戦略副社長会で決裁され、国内のみならず全世界でトヨタ全車にDCMを装着することが決まった。そして、その決定は想定以上の規模だった。

さらに、全世界のトヨタ車に装着されたDCMとTSCをつなぐ共通の通信基盤として、2016年6月、KDDIと共同で、「つながるクルマ」のグローバル通信プラットフォーム構想を打ち出す。KDDIは会社をあげて、このプラットフォーム構築を進め、2019年に実用化をした。これにより各国でのコネクティッドの開発速度は上がり、コストは下がった。

そして、世界各国でトヨタ共通仕様のコネクティッドサービスが次々と立ち上がる。トヨタコネクティッドが関わった国をもう一度、古いものも合わせて整理してみる。

2002年が日本、2009年が中国と米国。2012年タイ、2017年にインド、2014年中東、2020年に欧州となっている。これらの展開に合わせて、2013年10月には中東のドバイにTOYOTA Connected Middle East FZCO(TCME)、2018年3月には英国のロンドンにTOYOTA Connected Europe(TCEU)といったSBU(海外戦略事業体)を設立した。これらの会社は現地でのTSP(テレマティクス・サービス・プロバイダー)としてコールセンターの運営や後述するMSPFの管理運営をおこなっている。

これによって2004年に豊田が自ら委員長になって推し進めてきたグローバルテレマティクス委員会の「日・米・中・豪そして欧州とタイでトヨタ独自のテレマティクスを立ち上げる」という目標は完全に達成された。ここにも一つのゴールがあった。

「19 世代」ですべてが出揃った

また、世界各国の共通コネクティッドサービス構築はトヨタ社内では「19世代」と呼ばれる2019年の世界共通DCMと19年版T-Connectのアップデートをゴールとして一斉に開発が進められた。日本側でも従来のG-BOOKのレガシーなサービス基盤が作り直されクラウドへの移行が進められた。そして、2019年にTSP(テレマティクス・サービス・プロバイダー)が完全にクラウドに移行を完了。米国のTSPも外部からTCNAに移行された。TCNAはTSPの開発を見事に独自でやり遂げたのである。これにより、TCNAの全米での事業領域は大きく広がった。ソフトウエア・エンジニアリングをやるだけでなく、運用・サービスも提供できる会社として、収益基盤を固めるとともに、それを活用して新しいビジネスを生み出せることになった。また、国外にデータを持ち出せない中国においても、2014年に藤原が中国のTMCIに出向している期間中にいち早くクラウド移行に取り組み、BMTS(現在のTCCN)が運営する中国独自のクラウドに移行を完了していた。ちなみに、中国ではビッグデータセンターも含めて、TSC(トヨタスマートセンター)は中国国内で完結している。こうして、「つながるプラットフォーム」も構築を完了した。

また、コネクティッドカーの先出しとして2018年6月に発表された新型クラウンとカローラスポーツにおいては過去の2度の苦い経験を踏まえ、「コネクティッド道場」を開設し、万全の体制で新車発表を迎えたのであった。

第二の矢、ビッグデータで新価値創造

「トヨタのコネクティッド戦略」の第二の矢は「ビッグデータの活用を推進し、お客様や社会に貢献すると同時に、『トヨタ自身のビジネス変革』を推進」である。前述したように、2016年の記者発表段階でプローブ交通情報はすでに実用化されていた。また、2007年の時より少し進化して、雪道での凍結情報も提供できた。それができるようになったのは位置情報だけでなく「車両の外気温」や「ABSの作動」の情報も車両からTSCに上がってくるようになり、それらの情報と走行速度の変化の情報を組み合わせることによって、「この道は凍結している恐れがある」と判断し、後続のコネクティッドカーに注意を促すことができたのであった。

さらに、ビッグデータの活用によりさまざまなことが実現した。ビッグデータから、個々の車の故障や整備の必要性を予知し、販売店への入庫を促す、また、クルマの警告灯が点灯した際、車両データを遠隔から診断し、適切なサポートをおこなう、「eケア」もスタートした。将来に向け、車載カメラの画像を収集し、車線ごとの混雑状況や、障害物の有無などを含む、ダイナミックマップを生成し、より高度な運転支援サービスをおこなう、という研究も進めている。また、運転席では、伊藤誠が制作した「トヨタスマートセンター20XX年〜君がいてよかった〜」の動画に出てきた、ビッグデータからお客様のことを充分に理解した、人工知能のエージェントが、ドライバーに、常に寄り添い、安全で快適なドライブをサポートする機能。これはTCNAの手ですでに開発が終了し、いよいよ実用化が始まろうとしている。

CANから提供されるデータが飛躍的に増加

こうしたビッグデータは車両のDCMからTCNAが開発したTBDC(トヨタ・ビックデータ・センター)に収集・整理・格納され、それが活用されていく。TBDCの役割については第4章でご紹介した通りである。

さて、ここまでDCMの共通化、グローバル通信プラットフォーム、そしてTSC(トヨタスマートセンター)とTBDCの構築により車両からのデータの受け皿は整った。あとはDCM が車両のCANに接続して、必要な情報を取ってくればいいだけである。しかし、そう書いてしまえば、簡単なことであるが、実はこれはとんでもなく大変だった、というのは本書ではよくある話。ご多分に洩れず、このCANとの接続というのがとっても難儀だった。

そもそもCAN(Controller Area Network)というのはその名の通り、クルマに搭載されている数々の電子部品を制御しているECUたちを効率よく「つなぐ役割」を担うネットワークである。いわば、ECUたちの監督とかまとめ役だったりする。電子プラットフォームという「クルマの電子部品の協同組合」みたいな組織の組合長みたいな存在といえばいいだろうか?一方、ECUは電子プラットフォームの中で、それぞれのグループを束ねている班長といえる。しかし、この班長たちはなかなか自己主張の強い個性派揃い。さまざまな部品メーカーが部品やECUを開発していることもあって、話す言葉が違うこともしばしば。班が違うと会話が成立しないこともある。そんな時が組合長であるCANの出番だ。電子プラットフォームはトヨタの場合、2年周期で新しく進化していく。その度ごとに、CANも進化していき、組合長としての調整能力やリーダーシップが向上する。

そもそも、CANが開発された目的としては、ECUたちを連携させて、クルマを最適に制御したり、各班の部品たちがきちんと作動しているかをチェックするための仕組みである。だから、そのチェック内容は「正常に動作しているか?否か?」の基本的に2択になっている。例えばエンジンオイルの温度に関しては「正常範囲内の温度であるか?異常な温度に上昇しているか?」だけを見るだけだ。「いまの温度は何度ですか?」なんて質問には答えられないのである。コネクティッド側とすれば、「いま何度?」が知りたい。しかし、CAN側からすれば、そんな情報は持っていない。「出してください」といわれてもないものは出せない。ともすれば「そんなもの何に使うの?」「なぜ、G-BOOKのためにそんな開発をしなければいけないの?」「そんな要件の追加は飲めない」ということになる。さらに、その先の部品メーカーやECUの開発メーカーからすれば、そんな追加要件はもっと理解できない。結局、そんなやりとりが長年にわたり繰り返され、実現ができなかった。

しかし、プリウスPHVを発売することになり、そのクルマの特性上、少なくともバッテリーの残量の管理は必要となった。これに関してはCAN側としてもその必要性は十分に理解できた。そして、充電管理「eConnect」のために充電量のゲージが表示できる情報がCANからDCMへ渡されることになった。その後はどういうやりとりが繰り広げられたのかはわからないが、結果的にCANからDCMにさまざまな車両データが渡されることになる。しかし、当時の13(ルビ:イチサン)世代の電子プラットフォームとCANでは能力に限界があり、提供される情報項目数はそんなに多くなかった。それが花の19世代の電子プラットフォームになるとCANの性能が飛躍的に向上し、約700項目以上の車両情報がDCMに渡せるようになった。それが今日のビッグデータ活用に役立てられているのである。

コネクティッドカンパニーの設立

『戦略』はやって見せてこそ価値がある、わけで、2016年末に発表された「トヨタのコネクティッド戦略」が机上の話ではなく、トヨタ社内の抵抗に遭いながらも実現していった舞台裏には、そのプラットフォームの受け皿となる戦略事業体、トヨタメディアサービスの存在があったことはいうまでもない。そして、もう一つ、トヨタ自身も、本格的なコネクティッドカー時代に向けて大きな組織変革を遂げようとしていた。それが、2017年4月にトヨタ社内に設立されたコネクティッドカンパニーである。

同カンパニー設立前は、事業企画を担うe-TOYOTA部、車載機やクルマの電子プラットフォームの開発を担う電子技術部、外部との渉外機能を有するITS企画部は、それぞれの戦略や方針に基づいて活動しており、何かと噛み合わないことが多く調整に膨大な時間を要していた。これを一つのコネクティッドカンパニーに集約したのである。そしてその初代プレジデントに就任したのが友山である。友山は、トヨタメディアサービスの社長も兼務していたので、ここに、トヨタのコネクティッドカンパニーと、トヨタメディアサービスの両輪体制も実現したのである。

これにより、戦略企画、車載機開発、インフラ開発、サービス事業の連携が極めてスムーズになり、迅速な意思決定と事業展開ができるようになった。この効果について、当時の電子技術部長であり、現在のコネクティッドカンパニープレジデントである山本圭司は、こう述べている。

「コネクティッド戦略を一緒に展開するパートナー企業というのは千差万別で、いろいろな会社がある。デンソーやアイシン、富士通のように昔からお付き合いのある企業もあれば、スタートアップのベンチャー企業、またウーバーやGrabのようにまったく新しいマーケットの中でいきなり出現し、瞬く間に急成長しているユニコーン企業もある。こういう企業とは、従来のクルマ造りのパートナー企業と同じ感覚で付き合うのは難しい。また、時間軸も大きく違う。特にモビリティサービスということになるとクルマ造りの時間軸でやっていてはダメ。いま、求められているのは、世の中の変化で決まる時間軸。何より、スピードが重要。昔のように『石橋を叩いて渡る。下手すれば叩きすぎて壊してしまう』ような慎重に慎重を重ねた仕事のやり方から『先ずはやってみてから考える』『相手の懐に入ってみて、学び、相手のことを知る』というやり方をすることが多くなって来た」。

まさに友山らが、業務改善支援室当時から実践してきた「まずはやってみる、ダメならすぐにやり直す」という行動スタイルが、コネクティッドカンパニーにも根付いている。ちなみに、現在、コネクティッドカンパニーには、新たにMaaS(Mobility as a Service)事業部が開設された。クルマが社会に移動というサービスを提供するプラットフォームに変貌していく中、それは、トヨタグループの新たな成長戦略を担う重要なカンパニーとなりつつある。

ビッグデータの活用、コネクティッドカンパニーの設立。これらもまた豊田と友山の長年のレースにおいて、一つのゴールであったことはいうまでもない。